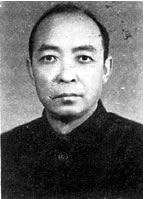

| 何作霖——我国近代矿物学和岩石学奠基人之一 |

| 作者: 叶大年 |

为开发我国稀土资源作出重大贡献 1927年7月3日,地质学家丁道衡随中国瑞典西北科学考察团在内蒙古发现白云鄂博大铁矿。1933年丁道衡深知何作霖在偏光显微镜方面有深厚的功底,便委托他研究白云鄂博的矿石。他详细研究了丁道衡采集的十几箱标本,用当时仅有的仪器偏光显微镜,发现了两种细小的新奇矿物,当时定名为白云矿和鄂博矿(后来证明是独居石和氟碳钙锦矿),并经中央研究院物理研究所光谱分析,证明是稀土矿物。他大胆地预测该矿稀土元素储量丰富。当时,丁道衡指出此矿是有希望的铁矿,而有关部门却认为是无稽之谈,无足轻重。直到中华人民共和国建立后,要建设包钢,白云鄂博矿山的地质勘探工作大规模开展起来。1958年中国科学院与苏联科学院组成联合考察队,研究白云鄂博矿的物质组成,何作霖被任命为中方队长,在他的领导下,经过几年的艰苦努力,终于查明,这个矿山不仅仅是大型铁矿,而且是世界上最大的稀土矿,稀土储量占世界总储量的80%。其矿物组成超过150种,可称世界之最。1959年又发现其中含有大量的铌和钽,证明这个矿为一大型的铌钽矿床,使中国成为世界上绝对的“稀土大国”,人民不会忘记何作霖的功绩。1984年,包钢建设30周年成就展览,何作霖和丁道衡一起被记入包钢史册。对于一个矿物学家来说,这是人民最高的奖赏。 我国近代矿物学和岩石学的重要奠基人之一 早在1933年,何作霖就将费德洛夫旋转台的研究方法引入我国。1935年撰写了中国第一本《光性矿物学》,并被审定为大学教科书。他对大冶闪长岩、北京周口店花岗岩的研究与叶良辅对江苏宁镇山脉火成岩的研究标志着我国现代岩石学的开始。几十年里,他一直致力于光性矿物学研究和教学。他在费德洛夫法、斜长石的测定、双变法测定折射率技术、焦点屏蔽技术和岩石磨片术方面的贡献,一直为后人称颂。中苏联合考察队的苏联专家无不对他十分佩服。 我国岩组学的开拓者 岩石组构,即岩石中矿物的排列形式,它反映了岩石形成时、形成后变形受力的情况,能给地质学研究提供重要的信息。早在30年代初,何作霖就敏锐地抓住这一新方向。石英的组构类型中有两种是他发现的。他最先研究硅化木的生长组构。他的著作已成为岩组学的经典著作。到奥地利深造后,既提高了学术水平,又大大开阔了眼界。决心将X射线引入岩组学中来。是他设计并制成世界上第一台X射线岩组相机,并发表了著名的论文。在中国科学家中,何作霖是第一个对X射线照相技术有发明创造的人,他还改进过德江—鲍门式单晶相机,并设计了解释相片的规尺。在40年代,中国机械制造业非常落后的情况下,能有这样创造发明,实属难能可贵。研究岩组学的重要工具是“赤平极射投影”。他在这方面的造诣很深。他用此法,借助航空相片可以计算出断层面的产状,与实地测量相符。他的名著《赤平极射投影及其在地质学中的应用》一书,是我国构造地质学和岩石矿物学工作者必读的工具书,也是世界上第一部这方面的专著。 何作霖治学严谨、谦虚谨慎、诲人不倦。几十年如一日,以其明察秋毫的观察力在偏光显微镜下工作,记下了几大本矿物的光性特征。在“文化大革命”的喧嚣声中,仍闭门著书,自己亲自抄写和英文打字,完成了最后一部专著:《薄片内透明矿物鉴定指南》。他常说,自己在地质学中只了解岩石矿物这个分支学科,对其他学科不甚了了,不能夸夸其谈。常对青年人说:“你们新思想多,有些东西我还不懂呢,你们自己大胆干吧”。这些话出自一个特级研究员之口,不能不说是反映了他谦虚之美德。他严格要求手下青年人,制定出一本青年人基本功训练条例,规定了每个刚参加工作的人要训练的内容,要做什么实验,要看什么标本,什么薄片,要写多少报告。差一丝一毫也决不放过。不过此关,绝不分配研究任务。当时张劲夫副院长,对此十分赞赏。何作霖对手下工作的人,只要他有所发现,就倍加称赞,鼓励其写成论文,亲自帮助修改(包括英文),并推荐到有关杂志发表。 何作霖在中国的岩石学和矿物学方面有极高的学术地位,但是他十分重视并发扬学术民主作风。一次他指定一个研究生研究某个方向的题目。这个学生有异议,他耐心听取其申诉理由后,觉得想法可取,他非但没有介意,反而热情帮助学生制定培养计划,精心指导,结果这个学生在新领域内做出了成绩。几十年过去了,每当人们谈起何作霖先生时,无不怀念他学术民主作风以及他对青年人的严格训练和热情培养。1985年为纪念何作霖诞辰85周年,《岩石学报》出了纪念何作霖的专刊。缅怀他为祖国的地质事业做出的巨大贡献。 |

| 人物 |

|

| 何作霖 |